伏俊琏:薪尽火传 不知其尽丨四川教师风采

薪尽火传 不知其尽

记亚洲365bet日博教授伏俊琏

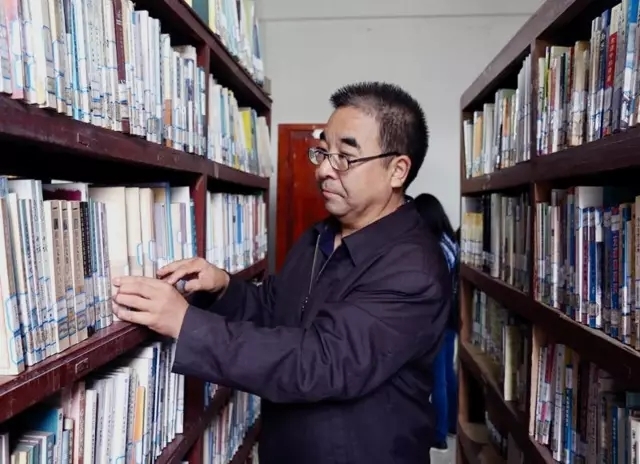

1977年3月,刚刚高中毕业的伏俊琏,便到家乡——甘肃省会宁县一个偏僻的乡村小学当民办教师。同年高考恢复,他以优异的成绩考上西北师范大学,毕业后一直从教至今。从乡村小学教师、中学教师再到大学教师,伏俊琏只要跟学生在一起,他便感到快乐无穷。长期的伏案工作,使伏俊琏有严重的椎间盘突出病,但一到教室,面对着学生,他就暂时忘记了疼痛,谈笑风生。一回到家,躺倒在床上,几个小时不能动。从教至今,他从来没有离开过教学第一线。躬耕教学,传承学术和文化成为他一生的追求。

“得天下英才而教育之,一乐也。”

1997年,伏俊琏开始招收硕士研究生,至今已培养了60多名硕士研究生。从2002年开始招收博士研究生,他也培养了21名博士研究生。他认为,一个人一旦攻读博士学位,就意味着他选择了科学研究作为自己的人生方向,所以培养博士研究生的科研能力,是博士生培养的首要任务。

贵州师大副教授、贵州省教学名师冷江山博士深情地说:“我做学问,写论文,是伏老师手把手教出来的。我有一篇文章,老师修改了五遍,每一遍都改得密密麻麻的,我至今还保存着。”长期以来,伏俊琏在培养文史专业研究生方面摸索出了一套行之有效果的方法。比如,尽早确定博士论文题目,围绕学位论文题目进行竭泽而渔式的资料搜集工作;反复严格训练填写申请项目书,让学生深入思考项目的研究内容等等。学生的第一篇小论文要不厌其烦的反复修改。伏俊琏指导的21名博士研究生的学位论文,有14项获科国家社科基金项目,11项获得教育部人文社会科学研究基金项目。

1985年9月,伏俊琏考上了著名音韵学家、古代文学研究专家郭晋稀教授的研究生,从此开始了他的学术研究生涯。30年来,凭借良好的职业道德、强烈的事业心、严谨的治学态度和开拓创新、拼搏奉献的精神,他在自己平凡的工作岗位上一步一个脚印的踏实前进着。1988年以来,出版有12部学术专著,参编7部学术著作和教材。在海内外学术刊物发表论文180多篇,其中1998年以来,有58篇论文被CSSCI数据库收录,55篇论文共被 CNKI数据库引用230余次。

2015年, 亚洲365bet日博建立了四川省第一家国学院, 伏俊琏担任首任院长。 “虽然我们对国学的力量不有估计过高,但我们有责任继承中华民族的优秀文化传统,引导民间的国学爱好者和国学传播者,阅读经典,正确理解其内容。国学院的建立就是为了人才培养和优秀文化传播。”

“作为一个大学教师,一定不能仅仅只做好自己的科研。《孟子》说,得天下英才而教育之,一乐也。《庄子》说,薪尽火传。学术和文化更需要一代代传承。”学术上的建树,让伏俊琏在业内享有盛誉。2013年,伏俊琏被全国社科规划办聘请为学科规划评审组专家。2016年,被评为四川省千人计划特聘专家,但他始终不忘师者本分。

“传统就像一根绳子,将几代人从学术到精神紧紧联系起来。”

多年来,伏俊琏在敦煌学研究、俗赋研究、先秦两汉文学与文化研究等领域取得了突出的成绩。他的专著《敦煌赋校注》(1994)被著名学者项楚先生评为“是敦煌赋校理的集大成之作,是敦煌文学研究的又一可喜成果。”。作为中国学术史上第一部俗赋史研究著作,他的《俗赋研究》(2008)出版后,著名学者程毅中《共享新知的快乐》为题进行评述,认为:“本书的研究极为广泛深入,涉及了许多新的领域,提出了许多新的见解,使我惊叹佩服,歆羡不已。在学科的发展史上,不断创新,与时俱进,这是近年来学术研究的新成果。”从1993年主持第一个国家教委人文社科规划项目以来,先后主持国家社科基金项目4项,教育部规划项目6项,省厅级项目多项。

但他不仅自己在学术上勤奋耕耘,建树丰硕,更带动单位同事及年轻教师去探索古代文学研究的学术增长点,引导他们选择科研方向,确立研究课题,甚至指导中青年教师撰写项目申报书。

2015年,正值四川省组建“四川省社会科学高水平研究团队”,全省只有20个名额,并且不能有相同选题。针对严格的申报条件,伏俊琏大力挖掘西华师大70年来的学术传统,考察现有中青年学者的学术方向,确定以出土文献(敦煌文献、石刻文献)、地方志文献、艺术文献(音乐、美术文献)等有特色的文献与文学的关系为重点研究对象,成功地申报了“四川省古代文学特色文献研究团队”。

在他的引领下,西华师大的“四川省古代文学特色研究团队”在成功申报后的两年发展时间里,取得了丰硕成果。如定期出版的《古代文学特色文献研究》辑刊,编辑出版的“巴蜀与敦煌丛书”,“亚洲365bet日博国学文库”等在国内外学术界已有较大影响。在他的带动与影响下,西华师大文学院教师近两年共获得国家社科基金项目12项。

“文史类学科很重传统,传统就像一根绳子,将几代人从学术到精神紧紧联系起来。”正是伏俊琏怀着这样一颗“寻根”的心,才带领西华师大的古代文学特色文献团队挖掘出这些平日里被忽视的学术源流。