道行至简 从容本心

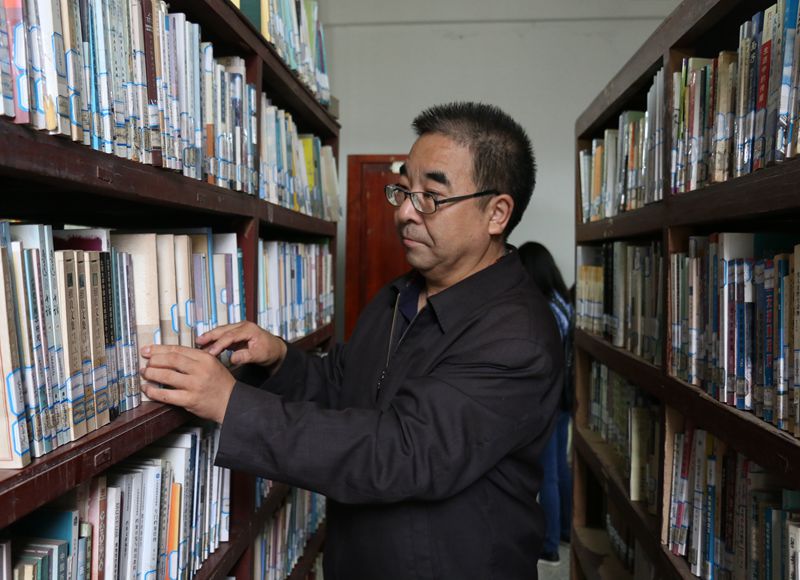

——访我校特聘教授、国学院院长伏俊琏

2016年9月24日,一个微雨的下午,我们与伏俊琏教授相约在文科楼327教室见面,与其说这是一次采访,笔者更愿意将其称之为一次长谈。伏俊琏身着夹克,对着我们和蔼点头,简朴、幽默和敢于自嘲,是伏俊琏给我们的第一印象,采访就此展开。

艰难困苦,玉汝于成

1966年到1976年的10年,正是伏俊琏的小学、中学时期。他说:“我是伴随轰轰烈烈的文化大革命走进小学的,当时没有课本,老师每周抄写两段毛主席语录,这就是我们学习的语文。”这个时期,过去流行的书都成了“封(建主义)、资(本主义)、修(正主义)”的产物而遭到禁锢,“没有书可读。对书的渴求是我们这一代人童年的最大愿望”,伏俊琏说。“文革烧剩的残书,农村妇女剪成鞋样的残馀报纸,是我摄取知识的主要源泉。”“我父亲识一些字,喜欢戏曲,农闲时经常哼秦腔,我也跟着唱,这样便背诵了一些戏本,尤其是三国戏剧本。《黄鹤楼》《讨荆州》《长坂坡》《击鼓骂曹》、《诸葛吊孝》《回荆州》等秦腔剧本,我大都能背诵。”“1977年8月,听说要考试上大学,这是以前没有听过的。因为文革期间都是推荐上大学。我也跟着大伙报了名,填报自愿时遇到了点麻烦,因为我根本不知道大学的名字,当时也没有人指导,没有《招生通讯》之类的东西,我的一位初中老师曾到大学进修过,给我写过信。我死死记得信的落款‘甘肃师范大学中文系’。于是,高考自愿就只能报这个了。1978年3月,我也成了甘肃师范大学中文系的一名大学生。”

伏俊琏本科毕业后,被分配到海拔很高、条件艰苦的甘南藏族自治州任中学教师。在这里,伏俊琏遇到了人生的坎儿。

首先是海拔高造成的缺氧问题,伏俊琏常常有头晕的感觉。其次是气候条件恶劣以致蔬菜很难生长,“那时候只能吃肉,牛肉;心里特别想吃蔬菜”伏俊琏说。我们开玩笑地说:“伏老师,吃肉还不好啊?”伏老师笑道:“没有蔬菜吃,人很难受啊!”的确,完全没有蔬菜的生活是我们无法想象的,办公室里因为这段关于“肉”的对话,充满了笑声。

最大的挑战,还是源自茫茫草原的孤独。“青藏高原的严冬,气温最低可达零下二三十度,我曾用唐人的诗形容当时的感觉:‘冰峰撑空寒矗矗,云凝水冻埋海陆。’记得有年冬天,坐车经过草原的小山丘,先是满山的乌鸦,见汽车开来,哗的一声腾空而起,顷刻间遮掩了天空,‘嘎’‘嘎’的叫声异常凄厉。这是我平生见到的最大的乌鸦群。又走了不多远,又是一大群秃鹫盘旋在高空。”“我是个热爱文学、热爱学术的的人。我想,一切都只能靠自己,自己给自己加油打气。再艰难,也要咬牙坚持。要学习,就得考研。目标已定,便是铁了心。”

“我是恢复高考的第一届本科生,班上同学年龄差距很大。我当时17岁,和我一起考试的还有三十多岁的人。学校照顾老三届,外语只是选修课。”伏俊琏微笑着说,“说是选修课,其实是选而未修,除了几位老大哥俄语较好外,大部分同学外语基础等于零。但考研要考,怎么办呢?便下定决心自学。”这一学,就是三年。

“我记忆力比较好,每天可以背一两百个单词。当时中央人民广播电话,有一个陈琳讲英语讲座节目,我每天都听。早上一次,下午是重播。”他还订了《英语学习》、英文版的《中国日报》,用这种方式,他持续了三年。

伏俊琏笑着给我们讲述着他的青年时代,他的挫折,他的彷徨,他的坚持和他的成功。他说:“只要认准目标,坚持下去就能成功。”是啊,也没有什么,我们从伏俊琏笑容的褶皱里,得到了力量,一种学者的力量,儒雅又顽强——人生,没有过不去的坎。所有的挫折,都不算什么。伏老师说,他最欣赏荀子《劝学》中的一句话:“真积力久才入。”认真、积累、努力、持久,就能成功。

上天总是将机会留给那些有准备的人。三年之后,西北师范大学的研究生名录里出现了一个叫伏俊琏的学生。在研究生期间伏俊琏主修的是先秦两汉文学,他如饥似渴地阅读元典,《楚辞》《庄子》《史记》《汉书》《文选》……他徜徉在传统文化的海洋中,涵咏咀嚼。

潜心砥砺,破茧而出

硕士研究生毕业后,伏俊琏留在母校的古籍整理研究所,所长交给他的第一个任务便是整理敦煌文学,他选择了整理敦煌石窟出土文献中的赋类作品。敦煌学对伏俊琏有一种莫名的吸引力。“敦煌学是一门新的学科,是一个巨大的资料库,从中可以看到很多以前不曾了解到的信息,不曾关注过的学术研究点。新材料决定新视野,新视野里蕴藏着创新的源泉。”创新,是伏俊琏一直以来的追求和动力。“我曾在西北师范大学和兰州大学任教,两校都有敦煌学研究所。而敦煌学作为具有国际影响的显学,更是对20世纪的中国学术影响很大。著名学者陈寅恪说:敦煌学者,中国学术之新潮流也。就揭示了其巨大的国际意义。”“敦煌学新奇而有趣,比如敦煌的故事赋,在以往传统中国文学中是没有看到过的。”伏俊琏认为,人对于未知的东西总想知道,敦煌赋是新材料,是人们所不熟悉的新东西。“想知道”是动力,由此产生新发现,新学术。

伏俊琏并没有把自己研究敦煌学的初衷无限拔高,他只是诚实地、质朴地告诉了我们一个学者的本能——“想知道”,正是这份诚实与质朴令人敬佩。

“想知道”,便是对未知的探求。为给我们解释他所理解的创新,伏俊琏给我们讲了一个有趣的故事:小孩子总喜欢往湖里投小石子,这是为什么呢?因为他通过自己的劳动让水面上荡起了波汶,在那些变化无穷的涟漪上面,体现着是孩子自身的创造。下一次,也许是投下一颗路边的果实,也许是放一只纸船,这是一种创造,也是一种创新。孩子为这种创新而感到兴奋,因为他在对象身上发现了自我的价值。创新的过程,就是发现自我价值的过程。

伏俊琏说,“相对于墨守成规和按部就班,与众不同更容易引起人的好奇心。”就像敦煌文学中的俗赋,一反文人赋“深覆典雅”、“铺采摛文”的传统,而变得通俗而诙谐。敦煌赋大都由民间故事构成,写作手法也与文化赋大相径庭。比如敦煌赋中的“丑妇赋”,将丑妇极端化,写她从外表到内心的极端丑漏,这和传统文学偶尔写丑女也是外表丑而内心美大不一样。这样的发现总是令人欣喜,令人惊奇。但为什么会这样呢?这就引起人的探索和追寻。发现新事物,寻找新乐趣,发现自我价值的方式其实就是创新,而“敦煌学”的“新”,正是其魅力所在,也让我们对于中国传统文化的认知有了更深层次的提升。

伏俊琏认为,文史研究者所谓创新,更多的是“求真”,是“发现”,不是“发明”。我们怀着恭敬的心情读古代的经典,与古圣先贤进行心灵沟通,探讨他们所处的社会环境,研究他们的思想,感悟他们的智慧。文史研究就是辨章学术,考镜源流。

伏俊琏这样理解做学术研究,科研工作者往往需要在一个方向上潜心地研究很长一段时间,把领域吃透,消化,总结,才能做出有创新有价值的成果。就这样在自己的领域坚守30余年,伏俊琏先后在《中华文史论丛》《复旦学报》《汉学研究》《北京大学学报》《文学遗产》《文艺研究》等刊物发表文章160余篇,著有《先秦文学与文献考论》《敦煌赋校注》《俗赋研究》等著作,曾获甘肃省社会科学优秀成果二等奖两次,三等奖四次。甘肃省高等学校哲学社会科学优秀成果一等奖四次,二等奖二次,三等奖一次。教育部科学研究优秀成果三等奖一次。此外,伏俊琏还兼任国家社科基金学科规划评审组专家,中国先秦两汉文学学会副会长,中国赋学会副会长兼秘书长

经师易遇,人师难得

伏俊琏在科研和教学都从未松懈,以身作则,言传身教。北宋著名史学家司马光曾说,“经师易遇,人师难遇。”文学院教师朱利华博士曾是伏俊琏的学生。朱利华谈及自己的老师时说:“读研的时候,伏老师要求我们看元典,直接与古人对话,打好基础。攻读博士学位时,伏老师严谨的作风更是深深感染了我。”朱利华还提到,“伏老师对老一辈学者很是尊敬,十分注重学术传承。每当他的老师生日或忌日,他都有或长或短的文章纪念。到亚洲365bet日博任教后,伏老师同样要求我了解我校前辈和同仁,了解他们的研究方向及学术动态。”

伏俊琏用常年积累的知识形成自己的教学风格,教学时,旁征博引,妙语连珠,用启发式的教学将深奥的书本知识讲活讲透,深得同学们的喜爱。“还记得第一次见到伏老师的时候,那时候刚刚保研成功,我对于一些专业知识根本不了解,像一个专业小白。他和蔼地给我讲了很多知识,还推荐了很多书给我。”文学院研一的谭茹如此说到。伏俊琏教授让她感受到了一个学者、长者对年轻学子的包容。“学高为师,身正为范”,似乎说的就是伏俊琏这样的老师,他从不用严厉的态度去逼迫学生学习,而是自己以身作则,让学生不敢放松学习,自觉学习,用交流的方式让学生自己去领悟,什么是学习。

中华传统优秀文化是中华民族的精神家园,一个民族,一个国家,总得有一些人守护这个家园,研究这个家园,宣传这个家园。这部分人就是国学研究和宣传工作者。伏俊琏说:研究国学,要摆正心态,淡泊明志,甘于坐冷板凳。关于研究国学,伏俊琏认为,“当今一大批青年学者,他们思想敏锐,勤奋好学,掌握有丰富的资料,真是后生可畏”,同时他强调了两点:一是要批判地对待传统国学,发扬中华优秀传统文化。其二,我们的学者更应该具有国际视野,寻找国学与世界文化的共同点,与世界连接,和世界对话,客观认识中国国学,探索中华民族对世界精神文明的贡献,让中华传统优秀文化融入世界优秀文化之中。

“学会求知,学会生活,学会合作。”这是伏俊琏对他的学生的期盼。学习是一个贯穿生命始终的过程,大学不该是一个人学习的终点,而应该是一个人学习的起点或者重要环节。会学习,会求知,这才是大学,才是伏俊琏想要教给学生的。但只会求知的人,也不是一个真正意义的“学习者”,不适应社会,不会生活,也说明这是一个没上好“生活”这门课的学生。未来的我们既要会学习,也要会生活,同时还要会合作。

伏俊琏对学生的要求,不单是怀着一种学者的态度,一位老师的教诲,还是一位智慧的长辈对晚辈的无限期许,“伏老师把学生都是当自己孩子来看待的。伏老师为我们考虑学业,考虑工作,甚至为我们考虑孩子的名字,我孩子的名字就是伏老师取的。”朱利华博士这样描述他们与老师的关系,“全家福(伏)——我们学生和伏老师QQ群的名字”。“自己的学生以得成绩,我是从内心高兴。我在西北师大、兰州大学的硕士生和博士生中,有14位的学位论文选题获得国家社科基金项目,有11个获得教育部人文社科基金项目。”说到这里,伏老师显得非常自豪。2016年5月6日,上海大学又聘请伏俊琏教授为该校中国古代文学专业校外博士生导师,相信这种合作对我校文学院的学科建设会有所帮助。